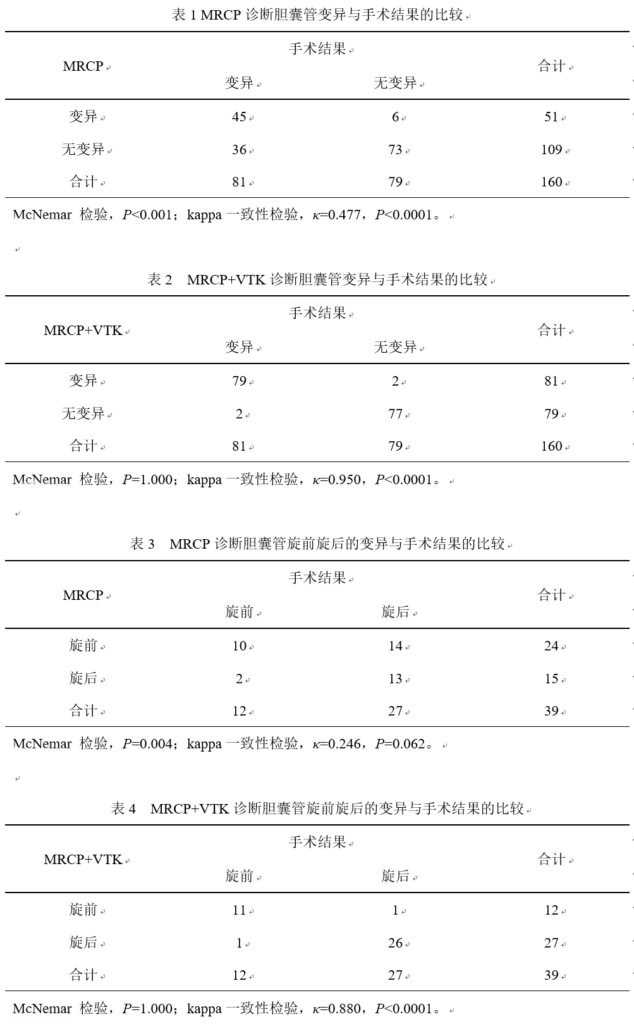

摘要:目的 探讨利用VTK实现三维可视化系统对胆囊管变异的诊断价值及临床意义。方法 回顾性分析经临床确诊的160例胆石症患者,分别采用传统最大密度投影(MIP)及三维可视化系统辅助,对磁共振胰胆管水成像(MRCP)进行胆囊管变异的诊断,并与手术结果进行比较。结果 以手术结果为金标准,在三维可视化系统辅助下检出胆囊管变异81例,与手术结果一致且无统计学差异(κ=0.950,P=1.000);而单纯采用MIP结合薄层图像检出则为51例,与手术结果存在差异且具有统计学意义(κ=0.477,P<0.001)。对难以明确诊断的39例胆囊管旋前或旋后汇入肝总管的变异,在三维可视化系统的辅助下分别检出12例及27例,与手术结果一致且无统计学差异(κ=0.880,P=1.000);而单纯采用MIP结合薄层图像则分别检出24例及15例,与手术结果的差异具有统计学意义(κ=0.246,P=0.004)。结论 利用VTK实现的三维可视化系统可以提高对胆囊管变异诊断的准确性,不仅弥补了MIP对于空间比邻关系显示欠确切的不足,更有助于临床术前了解胆囊管解剖变异的情况,避免胆囊切除术中所引起的胆道损伤。

关键词:胆囊管;解剖变异;MRCP;VTK;医学三维可视化

胆石症是目前普外临床的多发病,开腹或腹腔镜胆囊切除术仍是治疗胆石症的基本术式[1],术中对胆囊管的处理是胆囊切除术的关键,而胆囊管变异则增加了手术难度[2]。随着磁共振胰胆管水成像(magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP)检查的逐渐普及,通过最大密度投影(maximal intensity projection, MIP)重建结合MRCP的原始薄层图像对于诊断胆道疾病特异性和敏感性都比较高[3]。但MIP实际上是三维重建图像在二维平面的投影[4],重建结果类似二维图像,对于在投影路径上密度与周围组织差别很大的结石或栓子显示效果好,而且重建后的组织轮廓及形态一目了然,故MIP多用于胆道成像、泌尿系成像以及血管成像等[5]。MIP重建后组织结构的重叠导致其对空间比邻关系的显示能力不足,尤其是在MRCP检查中对于胆囊管存在解剖变异的情况下,为影像诊断以及临床制定手术方案带来困难。 VTK(visualization toolkit)是最初由美国GE公司创建的一款开源的三维可视化开发工具包[6],该工具包提供了2000多个类及接口,可供开发人员在三维可视化以及图形处理等方面开发出功能强大的应用程序,应用涉及医学、军事以及地理信息等三维绘制领域[7]。本文利用VTK开发的三维可视化系统对MRCP薄层图像进行三维重建,并探讨其对胆囊管变异的诊断价值及临床意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析在我院2016年6~7月经临床确诊的胆石症患者,纳入标准:①胆囊及肝外胆管结石患者;②所有病例均行MRCP检查。排除不能配合屏气及腹腔大量积液的患者。共纳入160例,其中男67例,女93例,25~70岁,平均56.8岁。

1.2 方法

利用Philips Achieva 1.5T磁共振成像系统进行检查,检查前患者需空腹大约6~8 h。MRCP序列采用流动补偿、呼吸门控、光谱预饱和反转恢复脂肪抑制技术,行斜冠状位快速自旋回波重T2加权序列进行数据收集,回波时间200~253 ms,重复时间8000~16000 ms,视野24~36 cm,矩阵512×512,层间距0 mm,层厚2~5 mm,连续采集40~80层,激励次数2次,成像时间约4~6 min。 由两位高年资副主任职称以上的医师分别采用MIP结合薄层图像和三维可视化系统的辅助对所有病例进行影像学诊断,独立评价胆囊管的变异,以手术结果为金标准。

1.3 统计学处理

利用SPSS 22.0软件对所有数据行配对资料McNemarx2检验及Kappa一致性检验,P<0.05为差异有统计学意义,Kappa>0.75为一致性较好。

2 结果

两位医师在三维可视化系统辅助下检出胆囊管变异81例,与手术结果一致且无统计学差异(κ=0.950,P=1.000);而单纯采用MIP结合薄层图像检出则为51例,与手术结果的差异具有统计学意义(κ=0.477,P<0.001)。对难以明确诊断的39例胆囊管旋前或旋后汇入肝总管的变异,在三维可视化系统的辅助下分别检出12例和27例,与手术结果一致且无统计学差异(κ=0.880,P=1.000);而单纯采用MIP结合薄层图像则分别检出24例和15例,与手术结果存在差异且具有统计学意义(κ=0.246,P=0.004)。

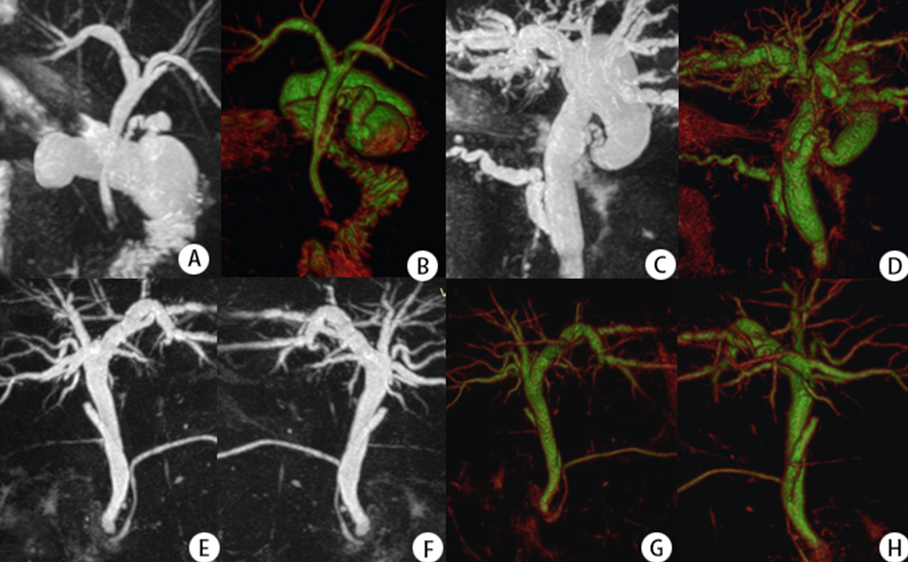

在81例胆囊管变异的病例中,单纯性胆囊结石49例;胆囊结石伴胆囊炎及胆总管下端结石(图1A)19例,三维可视化系统均能清晰显示胆囊管形态及汇入位置(图1B);壶腹癌及胰腺癌伴胆道梗阻及胰管扩张3例,由于胆道梗阻导致胆囊增大、胆管及胰管增粗,胆囊管汇入处在常规MIP下难以辨别(图1C),但在三维可视化系统下胆囊增大、肝内胆管扩张以及双管征均显示非常直观(图D);胆囊切除术后残留胆囊管综合症(图1E、F)2例,尤其是残留胆囊管过长且与肝总管旋前旋后重叠伴行,三维可视化系统对其显示的能力均优于MIP图像(图1G、H);医源性胆道损伤共5例,皆发生在胆囊管变异的患者;3例术中即时发现。

3 讨论

胆囊管是肝外胆管与胆囊连接的重要管状组织,在临床外科实施胆囊切除术前掌握胆囊管有无变异及变异类型对于降低医源性胆道损伤尤为重要[8]。胆囊管变异主要的诊断方法包括B超、胆管造影、MRCP、术中发现等。MRCP具有无创、便捷等优点,并可以进行三维重建,所以目前被认为是诊断胆囊管变异的首选方法。但当胆囊管与肝总管伴行较长且旋前或旋后低位汇入时,传统的MRCP需要反复利用MIP结合薄层图像进行观察才能对胆囊管变异作出诊断,尽管如此,检出率与手术结果仍存在较大差异,本文利用VTK对MRCP原始图像进行三维重建,并由高年资主任医师对胆囊管的变异进行诊断,其诊断结果与手术结果有较好的一致性。 正常胆囊管长度约2~4 cm,直径约2~5 mm,通常走行呈蜿蜒管状。一般情况下胆囊管向左后下方走行,在肝总管外侧壁上方1/3位置与肝总管呈锐角汇集形成胆总管。胆囊管变异比较常见,但却很难通过常规影像学检查明确诊断变异类型。Taourel等[9]将变异类型分为8种:①胆囊管旋前于肝总管内侧汇入;②胆囊管低位汇入肝外胆管的远端1/3;③胆囊管过短,长度小于5mm;④胆囊管汇入右肝管;⑤胆囊管汇入左右肝管分叉处;⑥胆囊管囊状扩张;⑦胆囊管与肝总管并行2cm以上汇入;⑧胆囊管旋后于肝总管内侧汇入。另外,一些罕见的胆囊管变异类型,如右肝管汇入胆囊管、双胆囊管、副肝管汇入胆囊管、肝胆囊管(肝总管缺如)也逐渐被发现[10]。汪超等[11]报道了1例胆囊管扭转并左位胆囊。本研究中胆囊管变异率约为50.63%(81/160),借助三维可视化系统进行诊断,其诊断结果与手术结果的一致性较单纯采用MIP好。胆囊管旋前或旋后低位汇入肝总管是最常见的变异类型,也是最容易引起胆道疾病的变异类型[12],占变异总数的48.15%(39/81),与文献报道一致[12-14]。胆囊管汇入肝总管的位置过低,极容易引起胆汁在迂曲的管道内形成涡流,使得胆汁中的胆固醇微小晶粒等出现附壁效应[15],严重时形成胆总管结石。利用三维可视化系统,不仅可以观察胆囊管走形,更能够清楚显示胆囊管汇入位置。 胆囊管变异不仅增加胆囊切除手术难度,还易引起医源性胆道损伤[16]。刘洪等[17]报道长胆囊管型变异容易诱发急性坏疽性胆囊炎合并胆囊穿孔,发生率为2%~11%[18],发病急、进展快、病死率高。另外,随着腹腔镜胆囊切除术的日渐发展,其适应症不断扩大,但术后部分患者发生纳差、肩背部放射痛、上腹部隐痛不适等不良反应,这可能系过长胆囊管残端再发结石或胆囊管残留结石导致[19]。因此,在进行相关手术前需深入了解胆囊管解剖变异,以降低外科手术中发生意外损伤的概率,有利于治疗胆囊管残端过长。 VTK在医学方面的开发及应用一直是生物医学工程领域的研究重点,其丰富的接口和函数为实现医学影像的三维可视化提供了非常高效和便捷的方法[20]。本文利用VTK的体绘制算法[21]编写三维可视化系统对MRCP原始图像进行重建,在三维空间下多角度、多层次、多纹理地展现胆道系统,非常直观地展示了胆囊管变异、术后胆囊管游离形态的影像信息,对于研究胆囊炎、胆囊结石、胰胆管结石等胆系疾病的成因以及术前评估和方案制定都提供了巨大帮助。VTK的体绘制算法三维重建本质上是一种容积三维重建,即VR(volume rendering)重建,主要利用三维物体的原始影像数据进行表面三维重建[22]。 传统MRCP检查的本质是对3D重T2薄层图像进行MIP重建[23-24],从而得到胰胆管及各分支的最大密度投影。另外,MIP对于显示胆囊动脉的狭窄及闭塞也具有非常高的术前诊断水平[25]。但MIP对空间比邻关系的显示能力不足,必须反复进行左右和上下翻转并借助薄层图像来区分胆囊管走形、判断是否存在变异以及变异类型,甚至在术中才能发现确切的变异,此时VR重建显得尤为重要,而绝大多数磁共振主机甚至工作站并不提供针对MRCP的VR重建。本组病例中,经过三维可视化系统辅助对胆囊管变异进行诊断,尤其是对区分胆囊管是否存在旋前或旋后汇入肝总管的变异显示能力有明显提高,与手术结果的一致性也明显优于单纯的MIP结合薄层进行诊断。 在VTK开发包中有专门针对不同灰阶设置透明度和颜色的分段函数,可以为不同组织的灰度值设置相应的透明度和彩色值[26]。MR的原始图像支持256个灰阶[27],经过反复实验,笔者发现在120~200灰阶范围内MRCP能够清晰显示胰胆管结构,其余灰阶像素皆为背景图像。经过分段函数的颜色映射后,能够使原本灰白的MRCP图像立即呈现出模拟生理状态的伪彩色,有利于对胆囊管解剖及走形的观察,同时也能清晰地区分一些重叠的组织。 综上所述,借助基于VTK实现的三维可视化系统对胆囊管变异进行诊断,可以有效弥补MIP重建对于空间位置信息显示不足的缺陷,并能深入了解胆囊炎及胆道结石的发生机制。但同时该系统仍存在一定局限性,①三维处理过程对计算机硬件水平要求较高;②需要依赖对比度良好的MRCP原始图像。尽管如此,在基于VTK开发的三维可视化系统的辅助下能更直观和准确地了解胆囊管变异及变异类型,对分析胆系疾病的成因,制定胆囊切除术前手术方案和治疗方法,降低医源性胆道损伤及术后并发症等具有重要的临床意义。